45岁的老覃刚确诊糖尿病那会儿,整个人是懵的。口渴、乏力、小伤口老不好,他一直以为是“最近太累”,直到有天夜里头晕心慌,被家人拉去医院,一查空腹血糖、糖化都偏高,医生正式写下“2型糖尿病”几个字,他才意识到,自己这些年透支身体的账,要开始还了。

在门诊里,像他这样的中年糖友并不少见:工作忙、应酬多、熬夜多,吃药倒是按时吃,生活习惯却一塌糊涂。很多人觉得,血糖高就是“药不够猛”,很少有人意识到,真正稳住血糖的,往往是那些看起来不起眼的小习惯。药物打基础,习惯做加法,两者配合好了,血糖曲线才会越来越平稳。

老覃刚开始也有过纠结:是不是要把糖、主食全戒掉?是不是要天天去健身房“拼命”运动?医生没有让他一下子大变样,而是帮他挑了三个最适合他、也最容易坚持下来的习惯,要求只有一句话:别追求一两周的“完美”,只要一年不间断。

第一个习惯,是按点吃饭、少量多次,不再让血糖“大起大落”。以前他常常早上不吃、午饭凑合、晚上大吃一顿,血糖一会儿冲上去,一会儿又掉下来。后来他试着固定三餐时间,尽量做到八成饱,实在加班就提前准备点简单加餐。主食没取消,只是把精白米换成了粗细搭配,盘子里多了一半蔬菜,肉类去掉明显的肥肉。刚开始他也觉得“没滋味”,但两三周后,他发现饭后犯困少了,晚上也不那么饿得心慌。

第二个习惯,是把“动一动”变成每天必做的小事,而不是偶尔冲动的“暴走”。他在办公室久坐成惯,之前一运动就想“大干一场”,结果膝盖疼、腰也扭了,越练越怕。后来换了做法——晚饭后先从10分钟慢走起,走到不喘不累,再逐渐加到30分钟快走,遇到下雨就在家里原地踏步、拉伸。周末不上班,就少坐沙发,多走路、爬楼。时间久了,他发现自己不仅血糖更稳了,体重也慢慢往下掉,睡眠质量也好多了。医生跟他解释过,肌肉在运动时会更多地“消耗”血液里的葡萄糖,这是帮身体分担工作的过程,不是跟自己较劲。

第三个习惯,是学会自己看懂血糖,而不是只等每年体检。老覃买了一个简单的血糖仪,医生帮他定了几个时间点:早起空腹、饭后两小时、偶尔睡前监测。他把数据记在一个小本子上,每次复诊都拿给医生看。刚开始糖化血红蛋白偏高,医生帮他微调了药物剂量和服用时间,再配合这些习惯,半年后复查,曲线平顺了很多,一年后糖化稳定在一个相对理想的区间。医生笑着说:“药没怎么加,效果却比以前好多了,这就是习惯的功劳。”

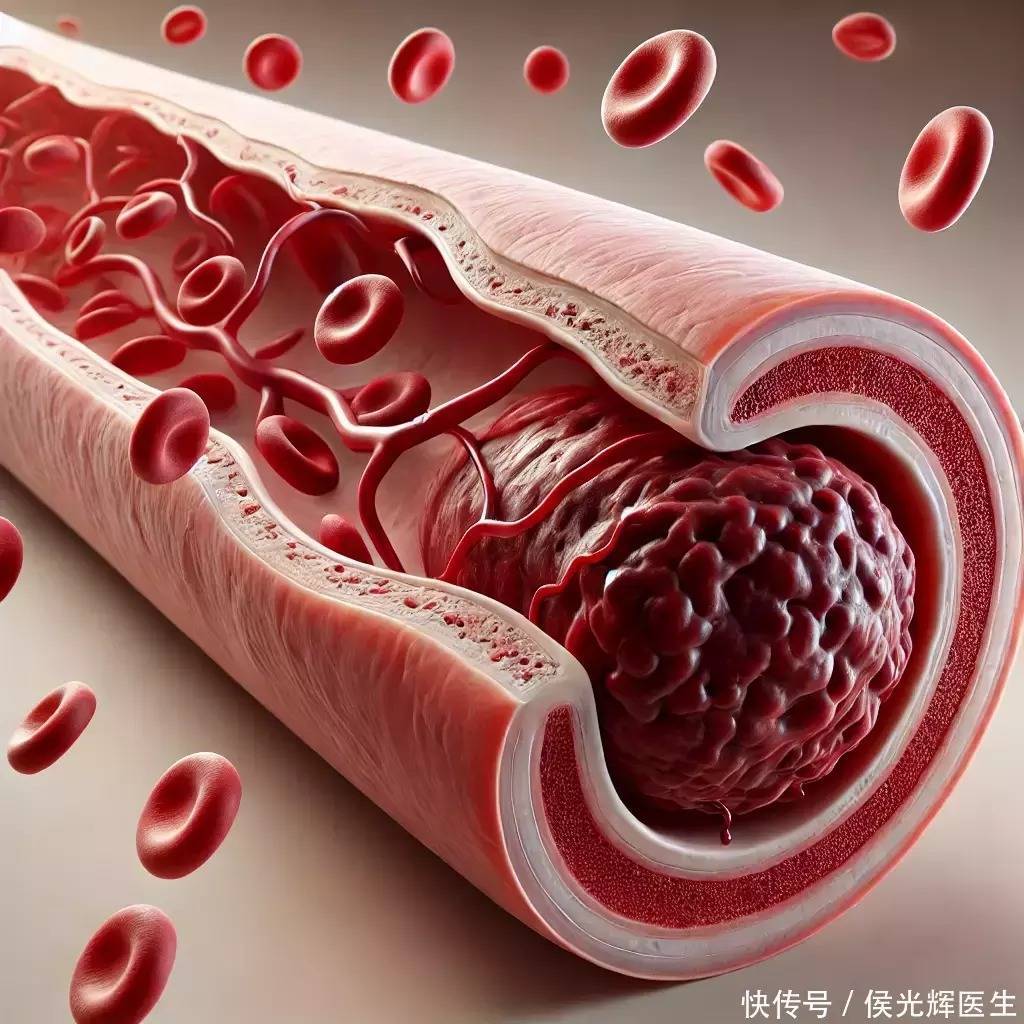

对比之下,他身边也有糖友一直“不服”:觉得饮食管控太麻烦,运动太费时间,只盯着换药、加药,却不肯配合生活调整。结果验血时,数值时好时坏,表面看起来“有时候挺好”,其实波动很大,这种忽高忽低的状态,反而更容易让血管、神经、眼睛慢慢受累。医生最担心的,往往不是单次血糖数字,而是长期的波动和累积的损伤。

当然,坚持好习惯,并不代表可以随意停药、减药。很多人容易走两个极端:要么把糖尿病当感冒,觉得“感觉不错就不用吃药了”,要么被吓得过度节食,几乎不敢吃主食,只吃菜和肉。前一种做法,往往是悄悄把血管“拖垮”;后一种做法,则容易出现低血糖,心慌、出冷汗、手抖,既难受,也存在风险。

比较安全的做法,是把“自我感觉”和“监测结果”放在一起看。如果在坚持生活调整和规范用药的前提下,自己监测的空腹血糖、饭后血糖多次偏高,或者最近突然出现视力模糊、手脚麻木、伤口久不愈合、脚肿、胸闷等情况,就不要一拖再拖,应该尽快把记录带去医院,让医生帮你判断是否需要进一步检查或调整方案。

一年过去,老覃再回诊室时,整个人的状态不一样了:体重轻了几公斤,精神头好了不少,血糖曲线也平稳了许多。医生并没有用“逆转”“治愈”这样的词夸他,只是认真地表扬了一句:“你现在这样坚持,比任何一盒新药都更难得。”听到这句话的时候,他突然觉得,那些早睡前放下手机、饭后出去走两圈、按时测血糖记数据的日子,都变得非常值得。

糖尿病是一场“长跑”最靠谱股票配资平台,不是几天几周就能见胜负。与其天天焦虑某个指标是不是“完美”,不如先像老覃那样,从今天开始,挑三件自己能做到的小事:好好吃饭、不再久坐、学会看懂自己的血糖。你可能不会立刻收获一个“完美”的报告单,但一年、两年之后,回头再看,真正撑住你身体的,很可能就是这些安安静静、日复一日的好习惯。

元鼎证券_元鼎证券开户_实盘配资网站提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。